茨城県鹿嶋市――古来より人々が「東国の要」と呼び、魂の導きを求めて訪れてきた鹿島神宮。ここは、日本建国の神・武甕槌大神(たけみかづちのおおかみ)を祀る、武道と浄化の聖地です。静寂に包まれた森の中、御朱印をいただくその瞬間は、神様と心が結び合うような、内なる旅のはじまり。

本記事では、鹿島神宮の御朱印に宿る深遠な意味と、ご縁を授かるための参拝の流れ、さらに魂に触れるような神秘的なスポットの数々を、静かに紐解いていきます。力強さと癒しが同時に訪れるこの場所で、あなたはきっと、心の奥底で何かを受け取るはずです。

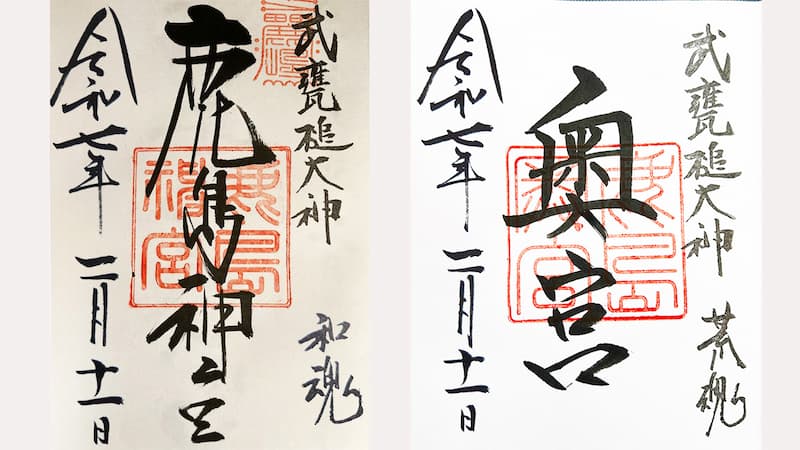

武道の神様から授かる御朱印:鹿島神宮の二種類の御朱印を徹底解説

鹿島神宮の御朱印は、ただの旅の記録ではありません。それは、武道の神様・武甕槌大神(たけみかづちのおおかみ)とのご縁を結び、力と静けさを授かる神聖な証。この記事では、鹿島神宮と奥宮、それぞれの御朱印が持つ意味や特徴について、ひとつずつ丁寧にご紹介します。

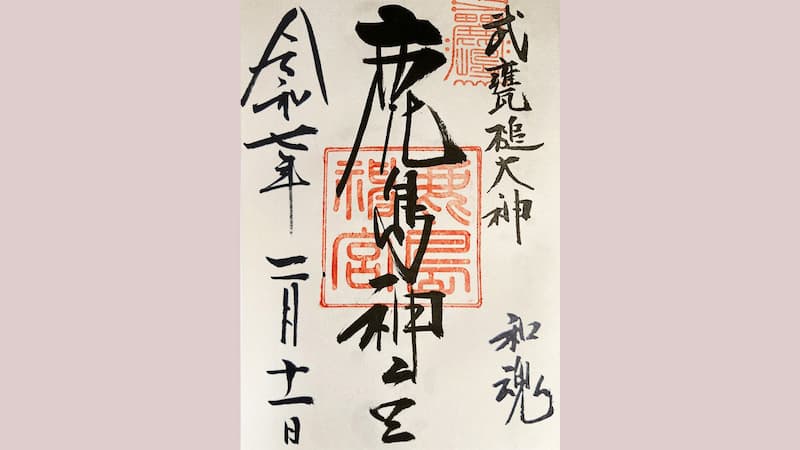

鹿島神宮御朱印:勇気と開運を授かる本宮の力強い筆遣い

値段(初穂料):500円

鹿島神宮の本宮の御朱印は、まさに「勇気」の象徴のような筆致。中心には「鹿島神宮」と力強く書かれ、その背後に宿る神威が静かに、しかし確かに伝わってきます。この御朱印は、挑戦を前にしたとき、進む勇気を授けてくれるような存在です。

神職の方が一筆一筆を丁寧に書き上げるその姿に、神聖な気が満ちており、ただ見つめるだけでも心が整う気がします。御朱印帳にその文字が宿る瞬間、それはまるで「祈りのかたち」が形となったようです。

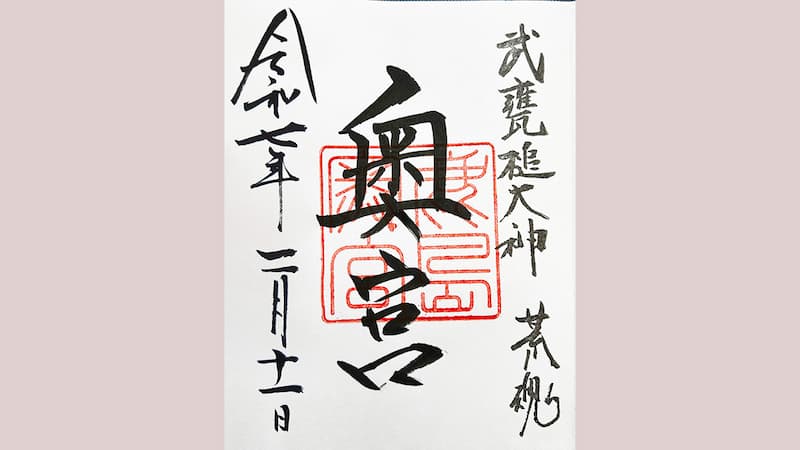

奥宮御朱印:森厳な聖地で感じる静かなエネルギーと深遠な学び

値段(初穂料):500円

奥宮の御朱印は、深い森の中での静かな祈りと調和しています。墨の濃淡がまるで木漏れ日や風の音のように、繊細で静謐な印象を残し、心の奥にそっと染み込んできます。

この御朱印は、派手さや華やかさではなく、内なる自己と向き合うための静けさを象徴しています。奥参道を歩いたその先で手にしたこの一枚が、あなたにとって大きな内面的気づきを促すきっかけになるかもしれません。

御朱印帳:神鹿と社殿が描かれたオリジナル御朱印帳の魅力

鹿島神宮では、オリジナルの御朱印帳も授与されています。神鹿と社殿が織り込まれたその意匠は、どこか懐かしさと誇りを感じさせ、手にするたびに気持ちが引き締まります。

御朱印帳は、単なる記録帳ではありません。それは「神様との縁の記録」であり、「魂の旅の軌跡」。この地で授かる御朱印帳に、最初の一歩を記すことで、あなたのスピリチュアルジャーニーは、より意味深く、力強いものになるでしょう。

御朱印をいただくための完全ガイド:受付場所・時間・初穂料と注意点

せっかく鹿島神宮を訪れるなら、御朱印をスムーズに、心を込めていただきたいもの。ここでは、受付場所や時間、初穂料の情報とともに、事前に知っておくと安心なマナーや注意点について、静かに寄り添うようにご案内します。

御朱印受付場所:御朱印所

鹿島神宮の御朱印は、本宮の近くにある「御朱印所」でいただけます。ここで、本宮の御朱印と奥宮の御朱印、両方を授かることができます。

注意点としては以下があります。

1月1日〜2月2日までは紙朱印での対応とさせていただきます。御朱印帳、掛軸、色紙などご持参されたものへの墨書および押印は行いませんのであらかじめご了承ください。

引用元:鹿島神宮公式サイト

例年、日程が変更するので、あくまでも参考でお願いします。

※これは、あくまでも私の予想ですが、この時期は、とんでもなく大勢の参拝者で賑わうので、対応できないんだと思います。

御朱印受付時間と料金:スムーズにいただくための時間帯と初穂料

御朱印の受付時間は、基本的に8:30〜16:30となっています。特に休日や連休中は混雑が予想されるため、できれば午前中、早い時間帯の参拝がおすすめです。平日であれば、比較的ゆっくりといただくことができます。

初穂料は1体につき500円。現金を用意しておくとスムーズです。御朱印帳を忘れてしまっても、書き置きの御朱印が用意されていることもありますので、慌てずに気持ちを整えて臨みましょう。

知っておきたい御朱印マナー:混雑時の対応や御朱印帳の準備

御朱印は、参拝を終えてからいただくのが基本的な流れです。まずは本殿や奥宮で手を合わせ、自分の心と神様に向き合う時間を過ごしましょう。その後、静かに御朱印所へと向かいます。

御朱印帳は開いて渡し、ページを指定する必要はありません。書き手の方への感謝の気持ちを忘れず、列に並ぶときも落ち着いて。混雑時には待ち時間が長くなることもありますが、その時間すら、自然の音に耳を澄ますひとときにしてみてください。

御朱印の郵送対応について

鹿島神宮では、基本的に郵送による御朱印の授与は行っていません。

御朱印は「参拝の証」であるため、実際に現地を訪れてからいただくのが原則とされています。どうしても都合が合わず参拝できない場合でも、郵送での対応は難しいと考えておきましょう。

奥宮の御朱印に宿る静寂と変容:聖域で深めるスピリチュアル体験

鹿島神宮の奥宮は、本殿の華やかさとは異なる、深い静けさと内省の空間です。その奥宮の御朱印には、まるで自分自身と向き合う鏡のような力があるように感じられます。この章では、奥参道の道のりとともに、その体験がいかに深く、静かで、癒しに満ちているかを綴っていきます。

奥参道:杉木立の「光」が誘う神秘の道と「風」の囁き

奥宮へと続く奥参道は、杉の巨木が並び立つ静謐な一本道。その足元に差し込む木漏れ日は、まるで導きの光のように感じられます。歩を進めるたびに、風が木々を揺らし、ささやくような音が耳に届きます。

雑踏から少しずつ遠ざかる中で、心の中のざわめきも、次第に凪いでいくのを感じました。何もない道のようでいて、実はたくさんの気づきに満ちている…そんな奥参道は、ただ歩くだけで魂が磨かれるような、貴重な時間でした。

奥宮での特別な体験:静寂の中で「祈り」を捧げる意味

奥宮は、ひっそりと木立の中に鎮座しています。余計な音も光も届かず、そこにはただ「気配」と「祈り」だけが存在しているようでした。私が初めてこの場所で御朱印をいただいたとき、目に見えない何かが、すっと背筋を伸ばしてくれるような感覚を覚えたのを今もはっきりと覚えています。

ここで手を合わせるという行為は、自分の内面に深く沈み込むことでもあります。外側ではなく、心の奥にこそ答えがあるということを、静かに、しかし確かに教えてくれる場所。それが奥宮なのかもしれません。

御手洗池:「水」の浄化力で心身を清めるスピリチュアルスポット

奥宮のそばにある「御手洗池(みたらしいけ)」は、まさに清めの場所です。水面は澄み切っていて、まるで時が止まっているかのよう。かつては参拝者がここで身を清めてから神前に向かったといわれ、その伝統の香りが今もそこに息づいています。

私はそっと手を浸してみました。ひんやりとした感触とともに、頭の中の雑念がすうっと溶けていくような感覚に包まれました。「水」の持つ浄化の力と、神域のエネルギーが重なり合うこの池は、まさに“心の水鏡”とも呼べる場所でした。

御朱印巡りを豊かにする鹿島神宮の見どころと周辺パワースポット

御朱印は、その神社の空気を肌で感じたあとにいただくもの。だからこそ、鹿島神宮という場所そのものが、どれほど深く、静かで、そして力強いエネルギーを秘めているかを知ることは、とても大切です。この章では、御朱印体験とともに訪れたい神宮内外の見どころを、ご紹介します。

本殿・楼門:桃山文化の粋を集めた重要文化財と歴史の重み

鹿島神宮の本殿は、重厚でありながらもどこか優美な佇まい。徳川秀忠公によって奉納されたこの建物は、桃山文化の息吹を色濃く残しています。朱塗りの楼門をくぐった瞬間、時を超えた空間へと足を踏み入れたような、静かな緊張感に包まれました。

御朱印をいただく前に、この本殿の前で心を静める時間は、まさに“整える”という行為そのもの。歴史の重みと神々しさが折り重なり、そこに身を置くだけで、どこか背中を押されるような感覚が芽生えます。

要石と鹿園:大地の力を感じ、神の使いに出会う癒しの場所

神話にも登場する「要石(かなめいし)」は、地震を鎮める力を持つとされる神聖な石。触れることはできませんが、その場に立つと、大地に深く根ざした“何か”の存在を肌で感じます。地に足をつけるとは、こういうことなのかもしれません。

すぐ近くには「鹿園」があり、神の使いである鹿たちがのんびりと過ごしています。その姿を見ているだけで、不思議と心が和み、緊張がほどけていきました。鹿島神宮では、力と癒し、両方が共存していることを実感できます。

周辺の立ち寄りスポット:情熱スピリチュアル旅を彩る+αの魅力

もし時間に余裕があれば、周辺のスポットにも足を伸ばしてみてください。たとえば「水郷潮来あやめ園」は、6月に訪れるとあやめが美しく咲き誇り、まるで心の風景に彩りを添えてくれるようです。

また、霞ヶ浦を望む「道の駅たまつくり」では、地元の味覚や特産品と出会えます。旅は、五感すべてで味わうもの。御朱印だけでなく、風景や人の温かさ、土地の恵みにも触れることで、その旅がより立体的に心に残るはずです。

鹿島神宮の御朱印で紐解く「東国三社巡り」の調和と意味

鹿島神宮の御朱印を手にしたとき、ふと浮かぶのが「東国三社」という言葉。鹿島・香取・息栖、この三社はそれぞれに異なる神徳を持ち、三つ揃えることで「気の完成」「大いなる調和」を感じる巡礼になります。この章では、その意味と流れを心の旅として紐解いていきます。

鹿島・香取・息栖:三社巡りで完成する「気」の調和とは

東国三社巡りとは、鹿島神宮(茨城)、香取神宮(千葉)、息栖神社(茨城)をめぐる巡礼旅。この三社を結ぶと、まるで三角形のような形を描き、「東国の守り」として古くから信仰されてきました。

鹿島神宮が「始まりの力」、香取神宮が「整える力」、そして息栖神社が「支える力」を持つとされ、それぞれの御朱印には、その神徳がそっと込められているように感じられます。三社の御朱印を手にすることで、自分自身の中にも、目に見えないバランスが生まれるかもしれません。

三社それぞれのご利益:御朱印で感じる神々の多様なエネルギー

鹿島神宮の武甕槌大神は、武運・勝負・開運の神。香取神宮の経津主大神(ふつぬしのおおかみ)は、平和・国土安泰・調和の神。そして、息栖神社の久那戸神(くなどのかみ)は、交通・門守り・導きの神。

この三柱の神様を巡る旅は、まるで人生の節目を祝福し、後押ししてくれるようなもの。それぞれの御朱印には、そうした力が墨と朱印に込められ、持ち帰るたびに祈りの重みを思い出させてくれます。

東国三社巡りモデルコース:御朱印収集とスピリチュアル体験の旅

モデルコースとしては、まず鹿島神宮を訪れ、次に香取神宮、そして息栖神社へ向かうのが一般的です。各神社は比較的近距離にあり、1日で巡ることも可能ですが、時間に余裕があれば2日に分けて、ゆったりと心の声に耳を澄ませるのもおすすめです。

移動の道中、空や田園、川の流れに目を向けてみてください。御朱印だけではなく、その土地の「気」そのものを受け取ることが、真の意味でのスピリチュアルジャーニーなのかもしれません。あなた自身の中にある“三社”を整える旅が、静かに始まることでしょう。

鹿島神宮の御朱印体験がくれた、静かな気づきと心の変化

この記事で紹介した鹿島神宮の御朱印体験を、実際に訪れた人々はどう感じ、どんな思いを持ち帰ったのでしょうか。ここでは、年代や背景の異なる5人の体験談を通して、それぞれの心に宿った静かな変化や癒しの感覚をお伝えします。読みながら、あなた自身の旅のイメージと重ねてみてください。

【茨城県・30代女性・会社員】仕事に追われる日々のなかで、呼吸を取り戻す旅に

ずっと気忙しく働く中で、ふと立ち止まりたくなり、鹿島神宮を訪れました。奥宮へ向かう杉並木の道で、風の音と足音だけが響くその時間が、心のノイズをすうっと消してくれたんです。御朱印をいただく瞬間、ただの文字ではなく、「今ここに在る」という実感が湧いて、帰り道は自然と呼吸が深くなっていました。

【東京都・40代男性・自営業】勝負の前に、静けさの中で向き合った祈り

大きな転機を迎える前に、心を整えたくて鹿島神宮へ足を運びました。本殿前に立ったとき、不思議な重みと同時に、背中を押されるような感覚がありました。御朱印を受け取ったとき、これは「祈りのしるし」なのだと腑に落ちて、帰りの電車では不安よりも穏やかな覚悟が残っていました。

【千葉県・20代女性・学生】初めての御朱印帳に刻まれた、自分だけの物語のはじまり

神社巡りに興味を持ち、初めて御朱印帳を持って訪れたのが鹿島神宮でした。御手洗池の透明な水と、静かな空気に触れたとき、なんだか心の奥が少しやわらかくなるような感覚がありました。いただいた御朱印を何度も見返すたび、「あの日の自分の想い」までよみがえり、旅の記憶が心に残っています。

【神奈川県・50代女性・主婦】日常に埋もれていた“わたし”と再会した奥宮の静けさ

子育てが一段落し、自分のための時間を持ちたくて訪れました。奥参道を歩くうちに、気づけば涙がこぼれていて。静けさの中で、今まで抑えていた感情がゆっくり解けていったのだと思います。奥宮でいただいた御朱印は、心の再出発の証のようで、部屋に飾っていると不思議と穏やかになれるんです。

【栃木県・40代男性・医療従事者】東国三社をめぐって、心に宿った静かな調和

忙しさの中で心がささくれ立っていたある日、「東国三社巡り」を思い立ち、鹿島神宮を皮切りに旅しました。それぞれの神社で御朱印を受け取るたびに、自分の中のバランスが少しずつ整っていくのを感じました。鹿島の奥宮では、深呼吸が自然とできるようになり、今もその“深さ”を思い出すことがあります。

鹿島神宮の御朱印にまつわる、よくある心の問いかけ

御朱印をいただくという行為は、ただ形式的なものではなく、その人の心の状態や思いにそっと寄り添う時間でもあります。ここでは、鹿島神宮の御朱印に関して、読者の方がふと心に抱きがちな疑問を取り上げ、やさしく丁寧にお答えしていきます。迷いや不安が少しでもやわらぎますように。

Q1. 御朱印をいただくとき、心が整っていなくても大丈夫でしょうか?

A: はい、大丈夫です。むしろ、心が揺れているときこそ、神社の空気や御朱印を通じて「整う」きっかけをもらえることがあります。完璧な状態でなくても構いません。静かに深呼吸して、自分の今の気持ちに正直になってみてください。その姿勢そのものが、祈りのかたちになるのだと思います。

Q2. 御朱印は旅の記念というより、どんな意味を持つのでしょうか?

A: 御朱印は、参拝した証であると同時に、「ご縁のしるし」とも言われています。それは、自分自身と向き合い、神様に心を開いた時間が確かにあったという、内面的な記録でもあるのです。旅の記念という側面ももちろんありますが、何よりも“心の軌跡”として、大切にしていただければと思います。

Q3. 初めての御朱印で鹿島神宮を選んでもいいのでしょうか?

A: もちろんです。鹿島神宮は、日本でも特に古い歴史を持ち、静かで清らかな空気に満ちた神社です。初めてだからこそ、その深い静けさや奥行きのある雰囲気に、心が安心することもあるかもしれません。御朱印も丁寧に書いていただけるので、ゆっくりと、心のままに訪れてみてください。

Q4. 奥宮の御朱印をいただくとき、何か心がけると良いことはありますか?

A: 特別なルールはありませんが、静かに自分と向き合う時間として、ゆっくり奥参道を歩いてみてください。風の音や木漏れ日を感じながら歩くことで、自然と心が整ってくるかもしれません。御朱印をいただくときは、ただ「書いてもらう」のではなく、その瞬間も祈りの一部として大切にしてみると、より深く心に残るでしょう。

Q5. 御朱印を集めることが、形だけの行動になってしまわないか不安です…

A: そのように感じるのは、とても誠実なお気持ちだと思います。大切なのは「形」よりも「心のあり方」です。御朱印を通じて、自分の内側に何か静かな変化があったなら、それはすでに意味のある行為です。時には「感じない日」があっても大丈夫。無理に意味を見つけようとせず、ゆっくりと向き合うことで、少しずつ心の輪郭が見えてくることもあります。

まとめ:鹿島神宮の御朱印がくれた、静かな気づきと心の糧

鹿島神宮でいただく御朱印は、ただの印ではありません。それは、あなた自身の心の奥底にそっと触れ、静かに灯る“祈りの証”でもあります。境内で感じた静けさや、奥宮で流れる風の音、そして御手洗池の澄んだ水の気配。それらすべてが、日常の喧騒から一歩離れ、心を見つめる時間へと導いてくれます。

この旅で得た感覚や気づきは、きっとあなたの中で、じわじわと“心の糧”となってゆくはずです。次にどこへ向かうか、何を祈るか——その答えは、御朱印帳のページを開いたとき、そっと語りかけてくれるかもしれません。