日常の喧騒をふと離れ、心の奥底で静かに揺れていた「本当の声」に耳を傾けたくなるときがあります。

そんなあなたをやさしく導く場所が、茨城県の森に抱かれるように鎮座する鹿島神宮 奥宮です。

ここは、ただの観光地ではありません。

太古の静けさが今も息づく奥参道、神秘的な荒御魂の力を宿す社殿――

そのひとつひとつが、私たちの魂にそっと触れ、忘れかけていた“内なる旅心”を目覚めさせてくれます。

この記事では、鹿島神宮 奥宮の歴史や神性、森の中で得られる癒し、そして祈りによってもたらされる心の変容について丁寧にご紹介します。

あなたのスピリチュアルな旅立ちの地として、この奥宮が特別な意味を持つきっかけとなりますように。

鹿島神宮 奥宮とは?歴史と「荒御魂」が織りなす神秘の世界

鹿島神宮 奥宮を語るうえで欠かせないのが、その深い歴史と、祀られている神の特別な性質――「荒御魂(あらみたま)」の存在です。

静かな森の奥深くに佇むこの社には、目に見える荘厳さだけでなく、時を超えて人々の内面に響く力が息づいています。

その場に立ったとき、私たちは単なる歴史的建造物ではない“何か”と対峙していることに気づくでしょう。

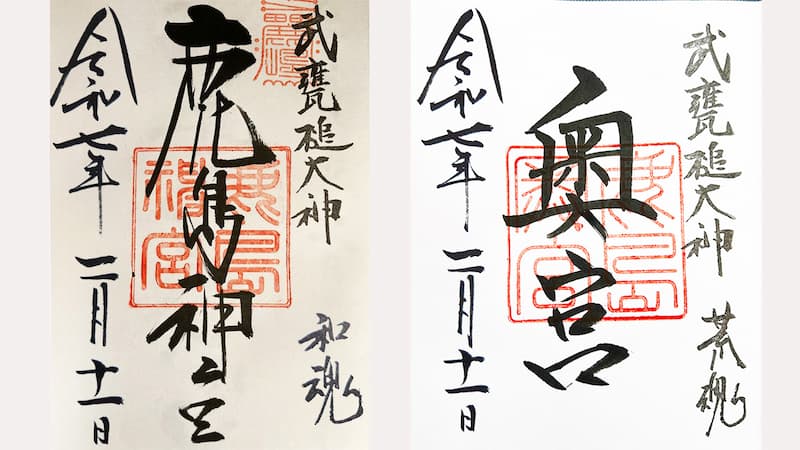

徳川家康が奉納した「元本殿」の歴史と意義

現在の奥宮の社殿は、もともと鹿島神宮の本殿として徳川家康が関ヶ原の戦勝に感謝して奉納したものです。慶長10年、時の天下人であった家康の想いが込められたこの建物は、14年後、徳川秀忠によって新たな本殿が建てられたことを機に、奥宮として遷座されました。つまり奥宮は、時代の節目に建てられた「勝利と祈り」の象徴とも言える存在です。今もなお、その柱や梁からは、戦国の気配と神への誠が感じ取れるようです。

武甕槌大神の「荒御魂」が宿る場所の真髄

奥宮に祀られているのは、鹿島神宮の主祭神である武甕槌大神の「荒御魂」。これは、神の持つ力の中でも特に“激しく、能動的”な側面を指します。世の混沌や困難を断ち切るための強さ、前に進むための決断力、それが荒御魂の力です。一見、穏やかな森に囲まれた社ですが、その奥には、心を揺さぶるような強靭なエネルギーが潜んでいます。内に葛藤を抱える人ほど、この地の存在感に深く惹かれるかもしれません。

国の重要文化財に指定される奥宮の建築美

奥宮の社殿は、安土桃山時代の様式を色濃く残した貴重な建築物として、国の重要文化財に指定されています。華美ではなく、どこか厳かで落ち着いた佇まいは、神の「荒々しさ」と「静けさ」が共存する象徴のようにも見えます。苔むした屋根や、長い時を経た木の質感には、時間と自然が織りなした“深み”があります。そこに立つだけで、私たちもまた歴史の流れの中にそっと包まれていくような、不思議な感覚に包まれるでしょう。

森が導く魂の道:奥参道で感じる「静けさ」と「光」の癒し

鹿島神宮の本殿から奥宮へと続く約300メートルの奥参道は、ただの通路ではありません。

それは、日常から聖域へと心を移していくための「魂の道」です。

古代から変わらぬ鎮守の森に守られながら歩を進めるそのひとときは、私たちの内なる声と静かに向き合う時間でもあります。

巨木が連なる参道で心身を浄化するフィトンチッドの恵み

奥参道を歩いていると、いつの間にか呼吸が深くなり、身体の力がふっと抜ける瞬間があります。

それは、樹齢数百年の杉や檜から放たれるフィトンチッドと呼ばれる天然成分によるものかもしれません。

この森の空気には、浄化と癒しの力が宿っていると感じるほど、五感が研ぎ澄まされていきます。

現代の喧騒から離れた静けさの中で、心身がそっと調律されていく――そんな感覚を味わえる場所です。

木漏れ日が織りなす幻想的な光景と瞑想的な時間

午前中の参道は、木々の間から降り注ぐ柔らかな光に包まれます。

葉の揺れる気配とともに、光と影が交差し、まるで森が語りかけてくるかのような幻想的な景色が広がります。

その光の道を一歩一歩踏みしめるうちに、心のざわめきは遠のき、深い集中状態に導かれる感覚を覚えることがあります。

歩くことそのものが、ひとつの瞑想であり、祈りなのかもしれません。

五感で感じる自然との一体感:風のささやき、鳥の声、土の香り

耳を澄ますと、風が葉を揺らす音、小鳥のさえずり、遠くで木が軋む音が聞こえてきます。

鼻先には、土の香りと苔むした幹の湿気が感じられ、足元には踏みしめる土の柔らかさが伝わってきます。

ここでは、言葉はいりません。自然が語りかけてくる声に、ただ静かに身を委ねるだけでよいのです。

その全てが、私たちの中にある「自然の感覚」を呼び覚まし、心と体の奥底に沁み渡っていくようです。

奥宮で得られるスピリチュアルな恵み:祈りと変容、そして調和

鹿島神宮の奥宮にたどり着いたとき、そこには言葉を超えた“感覚の世界”が広がっています。

強くも静かな空気に満ちたこの場所では、自分の内面と深く向き合う時間が自然と流れ出します。

ここは、ただお願いごとをする場ではなく、魂の変容と再出発のための神聖な対話の場でもあるのです。

「荒御魂」のエネルギーから授かる真の強さと乗り越える力

荒御魂とは、神の“激しさ”や“行動力”といった側面を表す存在です。

その力は、ときに厳しく、ときに強く、私たちの迷いを断ち切り、前に進む勇気を与えてくれます。

奥宮でその力と向き合ったとき、自分の中に眠る「本気」や「覚悟」が目を覚ますのを感じることがあります。

何かを乗り越えたい、変わりたい――そんな想いを持つ人にとって、奥宮はまさに目覚めの場所なのです。

内なる声と繋がり、自己を見つめ直す「静寂」の祈り

奥宮に立ったとき、まわりの音がふっと遠ざかるような、不思議な感覚に包まれます。

木々の間から聞こえる風の音だけが、心の内側に語りかけてくるようです。

その静けさの中で、自分でも気づいていなかった感情や、本当に願っていることが浮かび上がってくることがあります。

祈りとは、誰かに伝えるものではなく、自分の魂と向き合う行為なのだと、気づかされる時間です。

鹿島立ちの精神:新たな一歩を踏み出す「変容」の地

かつて、武士たちは戦へと向かう旅立ちの際、鹿島神宮を参拝し「鹿島立ち」をしました。

その精神は今も生きており、奥宮は“覚悟を決めて一歩を踏み出す場所”として、多くの人に選ばれています。

現代においても、人生の節目や再出発のとき、ここで祈ることで自分自身の決意を確かめることができるのです。

荒御魂の力を胸に、私たちはまた一歩、人生の道を進む勇気を得ることができます。

知っておきたい参拝の心得とアクセス情報

奥宮を訪れる前に、心構えと実際のアクセス方法をしっかりと知っておくことは、旅の安心と充実に繋がります。

特に「荒御魂」という神の荒々しい力と向き合う場だからこそ、敬意と準備が大切です。

ここでは、実用情報とともに、心で整える「参拝の心得」にも触れていきます。

奥宮参拝の前に知るべき「荒御魂」への敬意と作法

奥宮に祀られているのは、激しい側面を持つ「荒御魂」です。

そのため、参拝時には「お願い」よりも「感謝」と「覚悟」をもって臨む姿勢が求められます。

心を整え、静かな気持ちで一礼し、拍手を打つ。その一つひとつの所作が、自分自身と向き合う行為となります。

派手な装いやおしゃべりを避け、神聖な空気にふさわしい静けさを保つことで、より深い体験へと繋がります。

電車・バス・車での詳しいアクセス方法と所要時間

鹿島神宮までは、JR鹿島線「鹿島神宮駅」から徒歩10分ほど。SuicaなどのICカードは一部利用できないため注意が必要です。

東京駅からは高速バス「かしま号」も便利で、2時間前後の乗車時間です。

車で訪れる場合は、東関東自動車道の潮来ICから約15〜30分。自然に囲まれた立地のため、ナビで事前に確認しておくと安心です。

繁忙期は混雑が予想されるため、公共交通機関の利用が推奨されます。

駐車場情報とベストシーズン・混雑を避けるコツ

参拝者向けの駐車場は複数あり、大鳥居横の第一駐車場、第二駐車場、御手洗池近くなどが利用可能です。

ただし年末年始や大型連休は交通規制や特別料金がかかるため、事前にチェックしましょう。

訪問におすすめの季節は、新緑が美しい春〜初夏や、紅葉が彩る秋。

混雑を避けたいなら、平日の午前中や、1月4日以降の時期が比較的静かに過ごせるタイミングです。

奥宮訪問と合わせて巡りたい!周辺のスピリチュアルスポット

鹿島神宮の奥宮は、それだけでも深い気づきと癒しをもたらしてくれる場所ですが、

境内や周辺には、さらに心を研ぎ澄ませてくれるスピリチュアルなスポットが点在しています。

旅の中でゆっくりと巡ることで、気づきが深まり、心がじんわりと満たされていく。

そんな時間を紡いでくれる場所をご紹介します。

大地の力を感じる「要石」:地震を鎮める神秘の源

奥宮から歩いてほど近い場所に、地中深くまで埋まった謎の石「要石(かなめいし)」があります。

古くから“地震を起こす大鯰の頭を押さえつけている”と信じられてきた霊石で、その全容はいまだ明かされていません。

見た目は控えめながら、そこに立つと地の底から静かに響くような気配を感じることもあります。

揺るがぬ心を取り戻したいとき、ここでそっと佇んでみるのも良いかもしれません。

>>鹿島神宮の「要石」とは?割れた噂の真相と、スピリチュアルな意味

心身を清める聖水「御手洗池」の癒しと伝説

大鳥居の近くに湧き出る澄んだ池――それが御手洗池です。

この池には「大人が入っても子どもが入っても水面が胸の高さを超えない」という不思議な言い伝えが残されています。

古来、参拝前に身を清める“禊ぎ”の場として大切にされてきたこの池の水は、今もなおこんこんと湧き続けています。

冷たく、透明で、そしてどこか温もりを感じるその水に手を浸したとき、心まで洗われていくような感覚が訪れます。

>>鹿島神宮・御手洗池|心を洗う湧水と、静けさに包まれる癒しの聖地

「東国三社巡り」でさらなる開運と精神的な学びを深める旅へ

鹿島神宮は、香取神宮(千葉県)・息栖神社(茨城県)と共に「東国三社」と呼ばれています。

この三社を巡ることは、かつて旅の無事を願う人々にとって、特別な祈りの行為でした。

今もこの三角形の巡礼には、開運、勝負運、そして人生の節目を後押しするスピリチュアルな力が宿ると信じられています。

奥宮での体験を起点に、東国三社をめぐる旅に出るのも、人生を深める素晴らしいきっかけとなるでしょう。

奥宮で出会った、自分自身との静かな対話――5人の体験から見える心の変化

鹿島神宮 奥宮での体験は、人によってさまざまな形で心に残ります。

このセクションでは、実際に奥宮を訪れた人々が感じた、癒し・気づき・変容の瞬間を共有します。

その中には、日常の迷いや疲れからそっと解放され、自分の「本音」と出会ったという声も少なくありません。

あなたの心にも、きっと重なる感覚があるはずです。

茨城県・40代女性・キャリアの転機を迎えて

数年勤めた会社を辞める直前、心の整理をしたくて奥宮を訪れました。奥参道を歩くうちに、張りつめていた気持ちがふと緩んで、涙が出てきました。社殿の前で「この選択でいい」と背中を押されたような感覚がありました。不安よりも静かな自信が残っています。今は新しい仕事に向けて、心穏やかに準備しています。

東京都・30代男性・人間関係に疲れて

職場の人間関係に悩み、自分に自信を持てなくなっていた頃、ふと思い立って一人で鹿島神宮へ。奥宮の前に立った瞬間、どこかで「まだ大丈夫だよ」と言われた気がしました。荒御魂の力強さよりも、包み込まれるような安心感を覚え、心の奥にあった“本当はこうしたい”という声に気づけました。

千葉県・50代女性・介護と向き合う日々の中で

母の介護が続き、自分の時間がまったく取れなくなっていた頃、友人に勧められて訪れました。森の静けさと御手洗池の水音に、心がほぐれていくのを感じました。奥宮の前では、誰にも言えなかった疲れや苦しさを、ようやく手放せた気がします。帰り道、不思議と少しだけ肩の力が抜けていました。

神奈川県・20代女性・自分の将来に悩んで

就職活動がうまくいかず、「何がしたいのか分からない」と思い詰めていた頃、東国三社巡りの一環で立ち寄りました。奥参道の中、差し込む光が揺れる様子をぼんやり見つめていると、焦らなくてもいいのかもしれない…という気持ちが湧いてきました。奥宮で祈ったあと、自然と前を向けるようになりました。

栃木県・60代男性・定年後の生き方を考えて

定年を迎え、これからの人生をどう過ごすか模索していたとき、若い頃に訪れたことのある鹿島神宮を再び訪れました。奥宮に立った瞬間、懐かしさと同時に「まだ終わっていない、自分はまだ動ける」と感じたのです。静かな場所なのに、心の奥がじんわりと熱くなるような、そんな体験でした。

奥宮を訪れる前に知っておきたい、心と旅のためのQ&A

鹿島神宮 奥宮は、静けさと強さが共存する不思議な場所です。

初めて訪れる方、スピリチュアルなことに慣れていない方にとっては、少し構えてしまうこともあるかもしれません。

ここでは、そんな不安や疑問にそっと寄り添う形で、よくある質問にお答えします。

Q1. 荒御魂って少し怖い印象がありますが、参拝して大丈夫でしょうか?

A: はい、大丈夫です。荒御魂とは「強さ」や「行動力」の象徴であり、決して恐ろしい存在ではありません。奥宮に祀られているこの力は、困難に立ち向かう勇気や、人生を動かすエネルギーとも言えるもの。怖いと感じたときは、その気持ちをそのまま抱えて参拝してみてください。静かな森の中で向き合ううちに、むしろ自分の内面の優しさや強さに気づけるかもしれません。

Q2. スピリチュアルな知識がなくても参拝していいですか?

A: もちろんです。鹿島神宮 奥宮は、誰に対しても開かれた場所です。形式や知識よりも、「静かな気持ちで、心から向き合うこと」が何より大切です。難しいことは考えなくて大丈夫。そっと頭を下げ、心の中の言葉に耳を傾けるだけでも、何かが少しずつ変わり始めることがあります。初心者の方こそ、自然な感性で感じ取れるものがあるでしょう。

Q3. 奥参道は未舗装と聞きましたが、歩くのに不安があります…

A: 雨のあとはぬかるむこともありますが、基本的には歩ける道です。歩きやすい靴や服装でゆっくり進めば、問題ありません。木の根や土の香りに触れながら進むその道は、心を整えてくれる大切なプロセスでもあります。もし足元に不安がある方は、途中で無理せず、自分のペースで自然を感じてみてください。その優しさが、あなた自身への思いやりになります。

Q4. 参拝に適した時間帯やタイミングはありますか?

A: 朝の時間帯、特に人の少ない早朝はおすすめです。森の空気が澄んでいて、奥参道の静けさがより際立ちます。ただ、あなたの心が「今行きたい」と感じたタイミングも大切にしてください。必ずしも時間にこだわる必要はありません。その日、その時、その気持ちに導かれるように訪れることが、いちばん自然で豊かな参拝になります。

Q5. 願いごとをしてもいいのでしょうか?祈りの形がわかりません…

A: 願いごとをすること自体は何も問題ありません。ただ、奥宮では「何を願うか」よりも「どんな思いで立つか」が大切にされているように感じます。自分の心の奥にある、素直な気持ちを静かに見つめてみてください。「ありがとう」「これから一歩を踏み出したい」そんな言葉でも十分です。祈りに“正解”はありません。あなた自身が感じたことを、まっすぐに届けてみてください。

まとめ:奥宮で出会った静けさが、あなたの未来を導く

鹿島神宮 奥宮で過ごした時間は、きっとあなたの心の深いところに静かに触れたのではないでしょうか。

荒御魂の力強さと、森の静寂が交差するこの場所には、ただ安らぐだけではない内なる変化の種が宿っています。

奥参道で耳を澄ませた風の音、奥宮の前で感じた祈りの気配、御手洗池の水に触れたときの感覚――

それら一つひとつが、あなた自身の中に眠っていた内なる声を目覚めさせてくれたかもしれません。

今感じている小さな気づきや心境の変化を大切に、どうか新たな一歩へとつなげてみてください。

この旅が、あなたにとっての「鹿島立ち」、つまり未来への力強い旅立ちとなることを、心より願っています。

日常のなかで迷ったときは、ぜひまたこの地の静けさを思い出してみてください。

それは、きっとあなたの歩む道に、あたたかな光を添えてくれるはずです。